メタディスクリプションはタイトルと同じく検索結果でユーザーが最初に目にする部分です。クリック率に影響する要素だとわかっていても、どのように書いたらいいか困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらの記事では、メタディスクリプションの文字数や書き方のコツ、やってはいけないことや、設定の仕方などメタディスクリプションに関する情報を幅広くご紹介します。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- メタディスクリプション(meta description)とは

- メタディスクリプションの確認方法

- メタディスクリプションを書く前に知っておきたいこと

- メタディスクリプションの書き方のコツ【例文あり】

- メタディスクリプションを書くときにやってはいけないこと

- メタディスクリプションを書くのに困ったらテンプレートを活用

- メタディスクリプションを設定する方法

- 設定したメタディスクリプションが反映されない理由

- メタディスクリプションを設定することによるSEO効果

- メタディスクリプションを書き直すタイミング

- メタディスクリプションだけでなく記事の内容も見直そう

- 記事のリライトやSEO対策はAtoJにおまかせ

- まとめ

メタディスクリプション(meta description)とは

メタディスクリプション(meta description)とは、そのページの概要を伝える文章のことで、ディスクリプションとも呼ばれています。

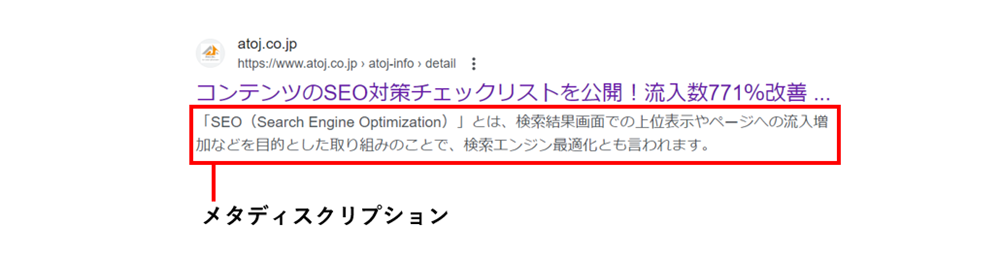

検索結果画面で各ページのタイトルの下に表示されているので、見たことがある方も多いのではないでしょうか。

メタディスクリプションとして表示される文章はサイトの運営者が設定したもの、もしくはGoogleが自動的に作成したものが表示されています。「Googleが作成してくれるなら、Googleにまかせればいいのでは?」と思うかもしれませんが、メタディスクリプションは自社で設定することをおすすめします。

なぜならGoogleはそのページから自動で文章を抜き出してメタディスクリプションを作成するため、場合によっては意図しない内容になっていることもあるからです。

メタディスクリプションの確認方法

そもそも自社メディアやコンテンツにメタディスクリプションが設定されているかどうか把握していない、覚えていないという方は確認から始めましょう。

次に紹介するやり方で、メタディスクリプションを確認することができます。

ツールを使ってメタディスクリプションを確認する

「ラッコツールズ」というツールを使うとメタディスクリプションを確認できます。やり方は、ラッコツールズの入力欄に確認したいページのURLを入れて「抽出」をクリックするだけと簡単です。

ツールの出典元: ラッコツールズ

このように、入力したURLに登録されているメタディスクリプションが表示されます。

HTMLソースからメタディスクリプションを確認する

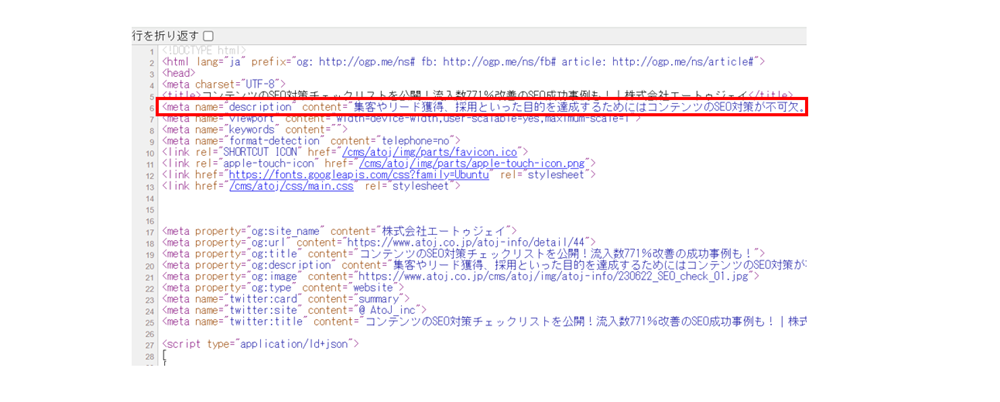

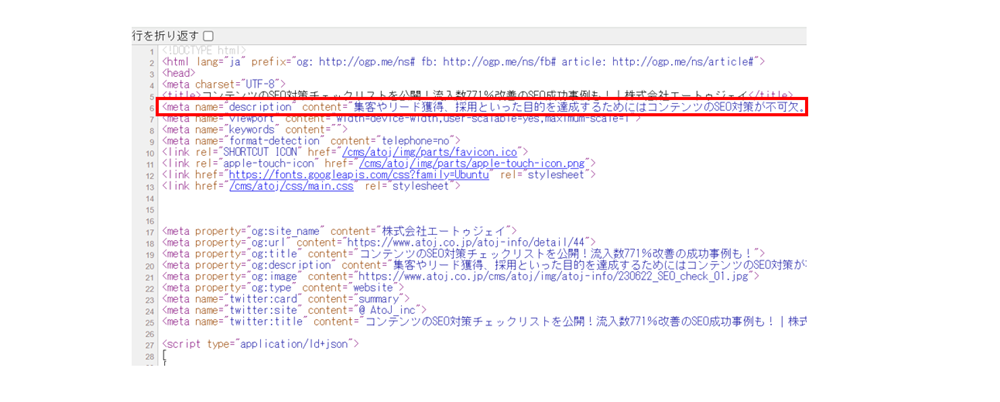

ツールだけでなく、ウェブページのmetaタグの記述からもメタディスクリプションが設定されているか確認することができます。

Google Chromeの場合は、PCのページから右クリックし、「ページのソースを表示」をクリックします。表示されたソースからmetaタグを見ていきます。

<meta name="description"から始まるmetaタグの「content=”」以下に文章が入っているか確認しましょう。もし、文章が入っていなければメタディスクリプションが設定されていない状態だと判断できます。

メタディスクリプションを書く前に知っておきたいこと

ユーザーを興味喚起させるメタディスクリプションを設定することでクリック率を向上できる可能性があるということは、流入増加も見込めるということ。集客をする上で外せない対策になります。

メタディスクリプションを効果的に活用するために、まずは知っておくべきことを紹介します。

- 対策しているキーワードを入れる

- メタディスクリプションに推奨される文字数をおさえる

- ページの内容にあった文章にする

対策しているキーワードを入れる

メタディスクリプションには、その記事で対策しているキーワードを含めるようにしましょう。キーワードを入れることでターゲットの目にとまりやすくなるという効果が期待できます。

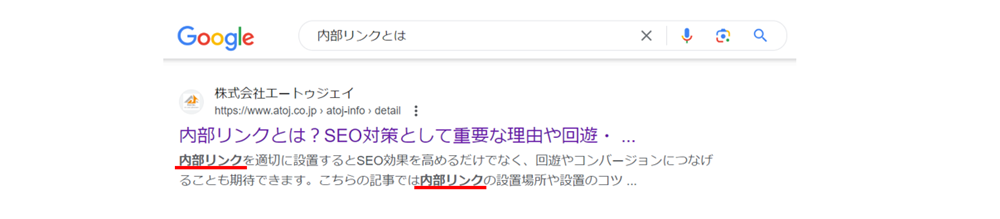

以下のように、ユーザーが検索しているキーワードと合致するキーワードがメタディスクリプションに入っていると太字で表示されます。

検索している語句との関連性も感じやすくなり、ユーザーが「探している情報がここにはありそう」とクリックにつながる可能性があります。

メタディスクリプションに推奨される文字数をおさえる

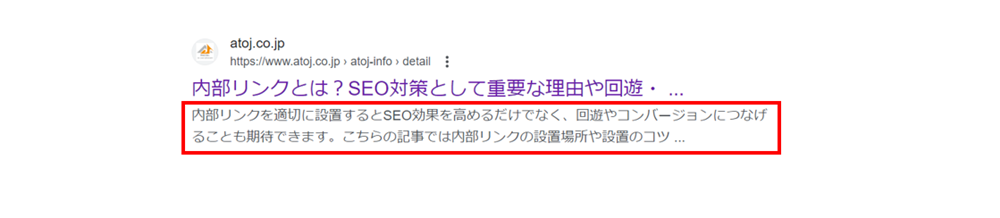

メタディスクリプションを書く際は、80字程度を意識してまとめましょう。このように、検索結果でメタディスクリプションの文末が三点リーダーになっているのを見たことはありませんか?

メタディスクリプションが長すぎると三点リーダーで省略されてしまいます。省略されるとユーザーに記事の概要をうまく伝えられず、クリック率に影響を及ぼすことも考えられます。

2023年12月時点でPC・スマホどちらも80字程度までは表示される傾向にありますので80字ほどでページの概要をまとめましょう。省略される可能性も考慮し、文章の前半に重要なキーワードを入れるようにするといいでしょう。

ページの内容にあった文章にする

メタディスクリプションは、そのページの内容をイメージできる文章にしましょう。

ユーザーは、メタディスクリプションに設定されている文章をもとに記事を読むか判断します。

そのため、メタディスクリプションに記事には書いていないことを入れたり、記事より盛って伝えてしまうと期待して訪れたユーザーの気持ちを裏切ったり、がっかりさせてしまいます。

もし、現状のメタディスクリプションがページにあった内容になっていなければ見直しましょう。

記事内容に見合った適切なディスクリプションを設定することで、クリック後も離脱されにくくする、ニーズと合致したユーザーを獲得することができCVにもつながりやすくなるといったことも期待できます。

メタディスクリプションの書き方のコツ【例文あり】

いざ書こうと思っても、はじめはユーザーを興味喚起するメタディスクリプションが書けるか自信がないですよね。

そういった方のために、例文付きでクリック率の向上が期待できるディスクリプションの書き方のコツをご紹介します。メタディスクリプションを書く際の参考にしてみてください。

- ユーザーのベネフィットを入れる

- 記事の監修者を入れる

- 誰のための記事なのかを入れる

ユーザーのベネフィットを入れる

ユーザーの興味を喚起するためにメタディスクリプションにベネフィットを入れるという方法があります。コンテンツの場合、ベネフィットとなるのはユーザーが記事を読んだ後に得られる変化のことを指します。

ユーザーが情報収集をする裏には、「これを解決したい」「こんなことをしたい」などの願望があると考えられます。うまくベネフィットを伝えられればユーザーに願望を叶えた姿を想像させ、その記事で情報を得たいと思ってもらうことができるでしょう。

では、ベネフィットを入れたディスクリプションを具体例をもとにご紹介します。

(例)ハンディタイプのビデオカメラのおすすめを紹介する記事

【ベネフィットではなくメリットを入れたディスクリプション】

4K対応できれいな映像が撮れる最新のビデオカメラをご紹介!手振れ補正機能やサイズも軽くて持ち運びも楽々。

【ベネフィットを入れたディスクリプション】

運動会など今しかないお子さんの思い出をきれいに残せる4K対応のビデオカメラをご紹介。手ぶれ補正機能もあり、撮影になれない方でもプロのような安定した映像を撮ることができます。

ベネフィットを考えるコツは先に、メリットをリストアップすること。メリットをベネフィットに変換していくと考えやすくなります。

【メリットをベネフィットに変換した例】

4K対応→きれいな映像を撮ることができ、見返す時も鮮明な映像が残せる

手振れ補正→手持ち撮影でもプロのような安定した映像を撮れる

記事を作成する際に設定したペルソナも考慮すると、ターゲットに響くベネフィットを設定しやすくなります。

記事の監修者を入れる

監修記事の場合、ディスクリプションで監修者の存在を伝えると正確な情報を得たいと思うユーザーのクリックを促すことができます。

(例)災害対策として備蓄品を紹介する記事の場合

【監修者を入れないディスクリプション】

災害時に役に立つ「本当に必要な備蓄リスト」をご紹介。初めて備蓄を始める方でも失敗しないコツや普段邪魔にならない収納方法も解説しています。

【監修者を入れたディスクリプション】

防災士の資格を持つ〇〇さんが災害時に役に立つ「本当に必要な備蓄リスト」をご紹介。初めて備蓄を始める方でも失敗しないコツや普段邪魔にならない収納方法も解説しています。

例文は監修の有無しか違いがありませんが、防災士という肩書があることで紹介している内容に信ぴょう性や専門性が増し、ほかのページより魅力を高めることができます。

※大手や有名企業が運営するメディアの場合、すでに信頼性が高いのでわざわざ監修者をディスクリプションに入れなくてもいい場合もあります。

誰のための記事なのかを入れる

あえてターゲットを絞るという方法もあります。ターゲットを絞ることで検索しているユーザーがディスクリプションを見た際に「自分のことだ」と感じさせ、興味を持ってもらいやすくなります。

(例)キャンプ初心者の方に向けて持ち物をご紹介する記事の場合

【ターゲットを入れないディスクリプション】

キャンプに必要なものをご紹介。これは絶対いるというものから、季節別に便利なアイテムも解説します。

【ターゲットを入れたディスクリプション】

何をもっていけばいいかわからない。そんなキャンプ初心者の方に向けて必要なものをご紹介。これは絶対いるというものから、季節別に便利なアイテムも解説します。

メタディスクリプションを書くときにやってはいけないこと

メタディスクリプションを書くときにやってはいけないことは「キーワードを詰め込むこと」と「メタディスクリプションを使いまわすこと」です。すでに設定済みのメタディスクリプションにそれが該当していれば文章を修正することをおすすめします。

キーワードを詰め込んでしまう

メタディスクリプションに対策キーワードを詰め込むのはNGです。対策キーワードを入れるとユーザーの検索ニーズとの関連性を示すのに効果的とお伝えしましたが、キーワードを詰め込みすぎるとかえって不自然な印象になります。

たとえば、災害対策のために「備蓄リスト」を紹介している記事があるとします。

【ディスクリプションにキーワードをつめこんだ2つの例】

1.食料備蓄や備蓄水、衛生用品、災害対策

2.食料備蓄 食料備蓄 食料備蓄

1は記事のテーマとなる「備蓄リスト」と関連するキーワードをつめこんだ例です。項目のようにしか見えず、記事の内容がイメージできません。2は同じキーワードを詰め込んだ例です。怪しいサイトのような印象を受けます。

どちらも記事の内容が伝わらないので、ユーザーからクリックしてもらうのは難しいでしょう。キーワードを入れる際は、ユーザーの気持ちになり自然にキーワードを含めるようにしましょう。

メタディスクリプションを使いまわす

メタディスクリプションは記事ごとに固有の内容を設定しましょう。

たとえば、収納をテーマにしたメディアを運営しているとします。テーマが収納だからといって全てのページに「このページでは収納方法をご紹介しています。」など汎用的なメタディスクリプション設定するのは推奨できません。

なぜなら、Googleがメタディスクリプションで避けるべき事項として以下を挙げているからです。

サイトのすべてのページや多数のページにわたって1つのメタディスクリプションタグを使用する。

引用元: Google検索セントラル

記事の前半で、検索エンジンはメタディスクリプションからページの内容を理解しているとお伝えしました。同じ内容のメタディスクリプションを共通で使用すると検索エンジンが各ページの内容を理解しにくくなり、評価に影響することも考えられます。面倒かもしれませんが、各ページ固有の内容を設定しましょう。

メタディスクリプションを書くのに困ったらテンプレートを活用

メタディスクリプションを書くのに慣れていない方はテンプレートを活用すると、書きやすくなります。記事を大きく3つのタイプに分けて、メタディスクリプションのテンプレートをご用意しましたので参考にしてみてください。

ご紹介するテンプレートはあくまで一例です。実際にメタディスクリプションを書く際はタイトルとのバランスやターゲットなどを考慮する必要があります。

※テンプレートを使用する方は、カッコ内や○になっている箇所を記事に合わせて変更してください。

「〇〇とは」系の記事のメタディスクリプション例

”〇〇とは(答えを入れます)のこと。こちらの記事では(種類)や(メリット・デメリット)、〇〇によって(できること)や(ポイント)を幅広くご紹介します”

こちらは「~~とは」など、知りたい情報をピンポイントに探しているユーザーに向けた記事を書く場合に活用できるテンプレートです。

「〇〇とは」というキーワードで検索しているユーザーは、知りたいことが明確です。知りたいことを体系的に知れることをディスクリプションから伝えると、「そのテーマについて知りたい」というユーザーの検索意図を満たし、クリックにつながる可能性があります。

お悩み解決記事の記事のメタディスクリプション例

"〇〇ができない理由や(ポイント・コツ)をご紹介。記事を読むことで(解決した後の理想的な状態)にすることができます。"

「〇〇できない」など現状では解決できないことがあり、その解決策を探しているユーザーに向けた記事を書く場合に活用できるテンプレートです。

ユーザーは解決策を探しているので具体的な内容をピックアップし、メタディスクリプションに取り入れます。そして、記事を読むことで解決した理想の姿になれることも伝えるのがポイント。ユーザーに期待感を持たせ、「記事を見てみよう」と関心を高めます。

ハウツータイプの記事のメタディスクリプション例

BtoC:"〇〇をやるのが初めてな方でも大丈夫!〇〇のやり方を3ステップで解説。気を付けるポイントもご紹介"

BtoB:"〇〇の導入を考えている方必見。〇〇を導入するうえで準備すべきことや導入の手順を丁寧に解説。導入に役立つ成功事例もご紹介。"

やりたいことが明確だけど、そのやり方を知らないユーザーに向けた記事を書く場合に活用できるテンプレートです。

簡単にできることや、準備することなど、やり方(導入方法)にまつわることを網羅的に知れることを伝えましょう。役立ちそうと思っていただくことで、クリックを促します。

メタディスクリプションを設定する方法

メタディスクリプションを書き終えたら、対象のページに設定しましょう。続いては、メタディスクリプションの設定方法を2つご紹介します。

HTMLにメタディスクリプションを記述する

HTMLに直接メタディスクリプションを記述する際は以下のタグを使います。

<meta name=”description” content=”ここにメタディスクリプションを記述します” />

メタディスクリプションを記述したら、headタグ内に設置します。

WordPressを使って設定する

WordPressを導入している場合は、記事を投稿する編集画面にメタディスクリプションを記述する箇所があるので、そこに記述しましょう。もし、編集画面に記述する箇所が見当たらなければ、プラグインを使用し、編集画面からメタディスクリプションを設定できるようにしましょう。

設定したメタディスクリプションが反映されない理由

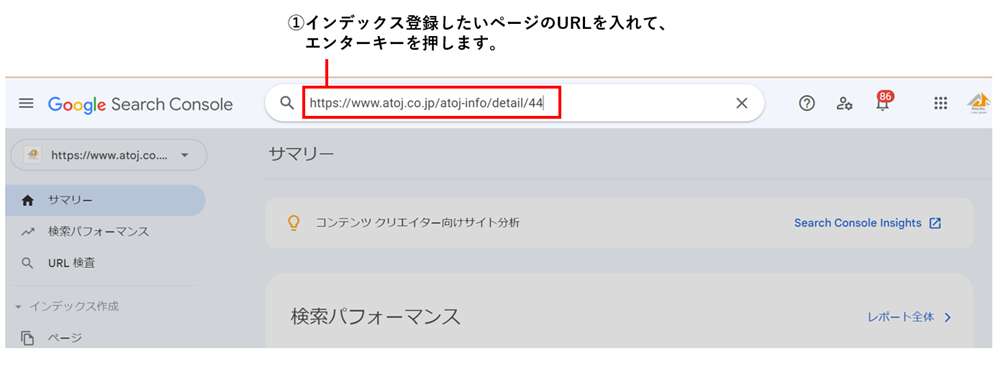

設定したメタディスクリプションが反映されない理由としてインデックス登録をしていないということが考えられます。メタディスクリプションを設定しただけでは、検索結果に反映されないのでインデックス登録を行いましょう。

まず、サーチコンソールの画面を開いてインデックス登録したいページのURLを入力します。

そして、「インデックス登録をリクエストする」をクリックすればOKです。

メタディスクリプションを設定することによるSEO効果

メタディスクリプションを設定することで検索順位が上がるといった直接的なSEO効果はありませんが、間接的にポジティブな影響を与えることが期待できます。

検索結果でのクリック率(CTR)が向上する

検索結果に表示されるメタディスクリプションは、タイトルと同じようにユーザーが記事を読むか判断する際に見られています。

そのため、ユーザーを興味喚起させるメタディスクリプションを設定できれば「この記事には知りたい情報がありそうだから見てみよう」とユーザーのクリックを誘うことが期待できます。

クリック率が向上できれば間接的に検索順位にも良い影響を与えられる可能性があります。

検索エンジンにページの内容を正確に伝えられる

メタディスクリプションを設定する際に使用するmetaタグには、検索エンジンにページの内容を伝える役割があります。

ページの内容にあったメタディスクリプションを設定すると検索エンジンがページの内容を理解するのを助けられ、その結果、検索エンジンから適切な評価を受けられるようになります。

メタディスクリプションを書き直すタイミング

メタディスクリプションは設定したままにせず、場合によっては見直しが必要です。続いては、メタディスクリプションを見直すタイミングをご紹介します。

- 記事をリライトしたとき

- メタディスクリプションがGoogleに書き換えられたとき

- 集客につながっていないとき

- コアアップデートがあったとき

記事をリライトしたとき

リライトして記事の内容を変更したときはディスクリプションも見直しましょう。

リライトの内容によっては、元々設定していたディスクリプションと食い違いが生じることも考えられます。そうすると、ユーザーや検索エンジンのクローラーに誤った意図でページの情報が伝わってしまいます。集客に影響することも考えられますのでリライトの際はメタディスクリプションも再考しましょう。

メタディスクリプションがGoogleに書き換えられたとき

メタディスクリプションを設定したにもかかわらず、Googleに自動的に内容を書き換えられる場合があります。Googleが「このメタディスクリプションはページの内容に合っていない」と判断した場合に起こる現象です。

Googleによってページの内容に合ったものに書き換えられていれば、そのままでもいいですが、意図しない内容になっていればメタディスクリプションを再設定しましょう。

集客につながっていないとき

記事を公開したものの思うようにクリックされていないときは、タイトルとあわせてメタディスクリプションも再検討しましょう。

記事の前半でもご紹介したようにメタディスクリプションはユーザーが記事をクリックするかの判断材料となっています。メタディスクリプションを改善することでクリック率の向上が期待できます。

コアアップデートがあったとき

年に数回行われるGoogleのコアアップデートによって、検索結果での順位を決める評価基準が見直されます。コアアップデート内容を確認し、ディスクリプションに関する変更があったときは、その変更に合わせて見直すことが必要です。

メタディスクリプションだけでなく記事の内容も見直そう

メタディスクリプションを適切な内容にすることでクリック率の向上が見込めるとお伝えしましたが、そもそも重視すべきなのは記事の質です。

記事が検索ニーズと異なっている、読みにくくてわかりにくいなど、ユーザーの期待するものになっていなければ、ユーザーにとって価値のない記事になり、上位表示も見込めません。

メディアを通じて購入やお問い合わせなどの成果につなげることも難しくなるので、記事そのものを見直すことも考える必要があります。

作成した記事を見直す場合は、外注の手を借りて記事を改善していくことをおすすめします。外注は記事作成を専門的に行っており、成果につなげるための知見を豊富に持っています。目的を達成するために適切なアドバイスを行ってくれるでしょう。

記事のリライトやSEO対策はAtoJにおまかせ

AtoJはコンテンツマーケティングを得意とし、これまで100社以上の企業の支援実績があります。

これまでの支援経験からコンテンツで成果を出すためのノウハウを蓄積し、その一部を以下のように提供しています。

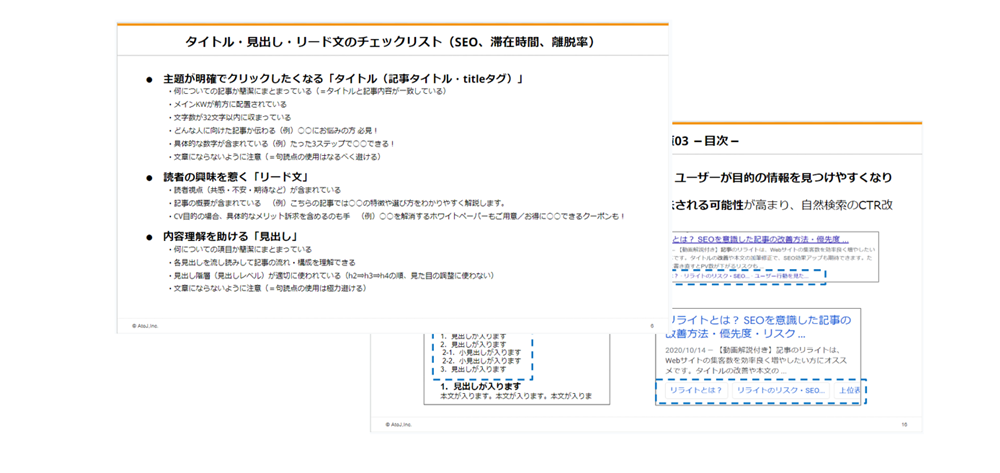

【無料ダウンロード】コンテンツ(記事)改善チェックリスト▼記事改善チェックリストのページの一部

記事の改善に悩んでいる方は参考にしてみてください。10ページ以上のボリュームでSEO対策、滞在時間、離脱率、回遊、CVの改善につながる内容をご紹介しています。

すでに自社で記事改善や記事作成をするのが困難と感じている方はAtoJがサポートします。AtoJでは、SEO対策やライティング、編集、分析など記事制作に関する業務をトータルで対応できる体制が整っています。

BtoB、BtoC、業界問わず支援経験も豊富なため、メディアのグロースハックも可能。実際の運用支援の成果は以下の記事からご覧ください。

あわせて読みたい

自然検索経由のセッションが9.2倍!サイト全体のグロースを目指すパートナーとしてAtoJを選んだ決め手とは?(株式会社エイトレッド)

まとめ

こちらの記事では、メタディスクリプションの文字数や書き方のコツ、設定の仕方などをご紹介しました。

メタディスクリプションの改善により、クリック率の向上は期待できますが、そもそも記事の質が良くなければ検索順位も伸びず、クリックされる機会もつくることができません。メタディスクリプションだけでなく記事の見直しも考えましょう。

記事改善のノウハウやリソースがなくお困りの方は 「お問い合わせ」 からお気軽にご相談ください。

もっと知りたい!

続けてお読みください