購入や申し込み、登録など、ユーザーにしてほしい行動はあるものの、あと一歩のところで離脱されているという場合は、マイクロコピーを活用してみては?

マイクロコピーとは、ボタンやフォームなどに記載されているちょっとしたコピーのこと。サイト内で目立つ存在ではないですが、このコピーがCV率に大きく影響します。

こちらの記事ではマイクロコピーの効果や使い方などをご紹介します。ユーザーの行動を後押しし、CV率を改善したいという方は参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

マイクロコピーとは

マイクロコピーとは、ボタンやフォームなど、ユーザーインターフェース上に掲載するコピーのことです。

読み手の不安を和らげたり、モチベーションを高めたりなど、意思決定に影響を与えられるので、うまく活用できればコンバージョンの手前にいるユーザーの背中押しができます。

マイクロコピーが使われる主な場所

- CTAボタンやその周辺

- 会員登録画面

- 入力フォーム

- 完了ページ

- お問い合わせ画面 など

マイクロコピーを活用する3つの効果

マイクロコピーを活用することによって以下3つの効果が期待できます。

それでは、ひとつずつ詳しく解説していきます。

大きなコストをかけずにCV率を改善できる

購買意欲がまだない潜在顧客を顧客化するにはキャンペーンをしたり、広告をうったりするなどコストも時間もかかりますが、マイクロコピーの場合はコストや時間をかけずに成果を上げることが可能です。

なぜなら、マイクロコピーはすでに購買意欲が高いユーザーをターゲットにしているからです。購入する手前まで来ているなど、あと一歩でコンバージョンを達成する見込みのあるユーザーがターゲットなので、1からページを作ったり、広告をうったりする必要はありません。マイクロコピーの追加・変更など、小さな修正で成果を出すことができます。

実際にマイクロコピーの文言の一部を入れ替えただけで資料請求のCV率が1.5倍に上がった事例があり、CV率の改善を考えている方にとってマイクロコピーは侮れない施策です。

ユーザーの背中押しができる

ユーザーが抱えている不安や懸念などをマイクロコピーで解消することで、コンバージョンの手前にいるユーザーの背中押しができます。

購入や申し込みをしようとしても手続きに面倒なことがあったり、不安を感じていたりするとユーザーは離脱しやすくなります。そんなときにマイクロコピーで行動をする価値や不安を解消する一言を添えると、行動障壁を払拭し、スムーズにアクションを起こしてもらうことが可能です。

あと一歩のところでコンバージョンを取りこぼしているという場合は、マイクロコピーを取り入れてみてはいかがでしょうか。

ユーザーの離脱を防ぐ

マイクロコピーは、コンバージョン前での離脱を防ぐことにも活用できます。

たとえば、会員登録など入力が必要なシーンで何度もエラーになってしまうとうんざりして、手続きを中断したくなりますよね。マイクロコピーをガイドとして活用するとエラーが防げるので、ユーザーにストレスを感じさせずに会員登録を完了してもらうことが可能となります。

また、サイトに訪れているユーザーは、じっくりページを見るより流し読みしているほうが多いです。そのため、流し読みでもわかりやすいようにボタンの文言を具体的にするなど配慮することでユーザーを悩ませずに目的のページへと自然に誘導することができます。

マイクロコピーの使い方

続いては、マイクロコピーの使い方を以下の4つの目的別にご紹介します。

クリックを促すマイクロコピー

商品の購入ボタンやお申し込みのボタンなど、コンバージョンにかかわるボタンやその周辺に記載したほうがいいマイクロコピーを12点、ご紹介します。

- ベネフィットを伝える

- 節約できることを伝える

- 行動障壁を払拭する

- 数字で伝える

- 「詳しくはこちら」を使わない

- アクションを促す言葉を使う

- 直感的にわかるように簡潔にまとめる

- 後回しにさせない

- お試しできることを伝える

- 導入実績を伝える

- 保証、アフターサービスがあることを伝える

- 商品によっては「あとで買う」も有効

ベネフィットを伝える

行動する価値をマイクロコピーで伝えることで、ユーザーの行動意欲を高めることができます。

以下は一例ですがこのように、無料で実際の画面を体験できることを伝えると、商品を検討している方にお試しをさせるための動機付けになります。

価値のあるサービスやコンテンツを無料で提供している場合は「無料」というワードが強力なベネフィットとなり、ユーザーの背中押しとして効果を発揮します。

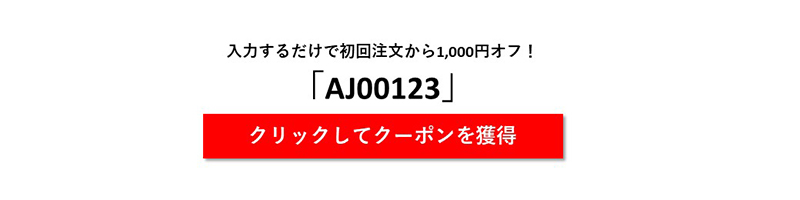

節約できることを伝える

無料訴求のほかに、お得に利用できることも行動の背中押しとなります。以下は一例ですが、購入時に使えるクーポン発行をしている場合は、それを活用してユーザーの利用を促しましょう。

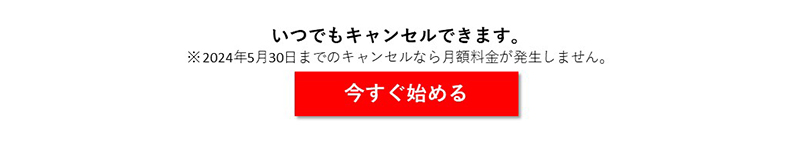

行動障壁を払拭する

購入やお申し込みをする前に、ユーザーにつきまとうのが「失敗したらどうしよう…」「自分にあわなかったとき、すぐに解約できるかな?」などの不安や懸念です。これらはユーザーの行動を阻害する要因となり、払拭できなければコンバージョンの機会損失となってしまいます。

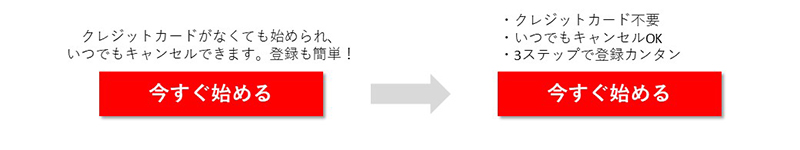

以下は一例ですが、このようにCTAボタンを見たときに感じる不安や懸念を解消できるマイクロコピーを添えるとユーザーの行動障壁を払拭し、コンバージョンに導くことができます。

数字で伝える

あいまいな表現より具体的な数字にしたほうが、説得力が高まります。以下に代表されるあいまいな言葉は数字に置き換えて価値を具体的に伝えましょう。

▼具体的にすると価値が伝わりやすい言葉の一例

たくさんの人が利用しています。 → 先月のご利用者数○○○○人ほとんどの人が効果があると回答 → ○%の人が効果があると回答

近日中にご連絡します → ○営業日以内ににご連絡します

数字で具体性を出すことは、ユーザーの重い腰を上げることにも有効です。見積もりなど時間がかかりそうな作業の場合は、以下のように数字を使って目安を伝えるといいでしょう。カンタンに済ませられることがわかると、面倒ごとを後回しにしたいユーザーでも行動を起こしやすくなります。

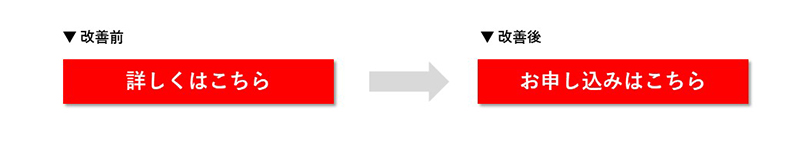

「詳しくはこちら」を使わない

「詳しくはこちら」といった具体性に欠けるコピーをボタンにするのは避けましょう。ボタンの前に書かれている文章を読まないとボタンを押したあとに、どのようなページがあるのかイメージできません。ボタンの手前でユーザーを立ち止まらせてしまい、スムーズな遷移を妨げてしまいます。

上記は一例ですが、ボタンに記載するコピーを具体的にしています。ボタンを見ただけで遷移先がイメージでき、流し読みしているユーザーでも目的のページにアクセスしやすくなります。

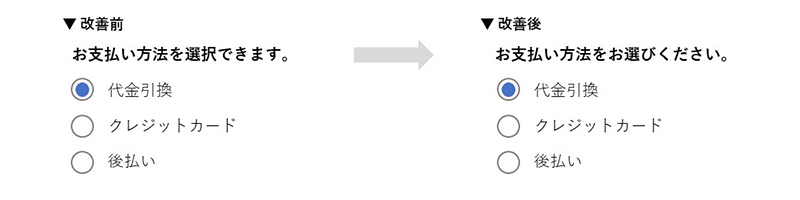

アクションを促す言葉を使う

ボタンの文言に「登録」「購入」などの名詞が使用されているケースがありますが、それはおすすめできません。名詞にせずに動詞を含めることでCTRが高まると言われています。ユーザーに起こしてもらいたい行動がある場合は、「登録する」など、ユーザーが行う動作をマイクロコピーに使用するようにしましょう。

また、選択をお願いするときも、「お選びください」とユーザーに取ってほしい行動をストレートに伝えたほうがアクションを引き出せます。

直感的にわかるように簡潔にまとめる

コンバージョン前のマイクロコピーは、簡潔にまとめましょう。人が直感的に認識できる文字数は13文字と言われています。それ以上長くなると、ユーザーに文章を読み込ませることになり、スムーズな行動を妨げてしまいます。

マイクロコピーが長くなってしまう場合は、以下のように箇条書きにするなど見せ方を工夫しましょう。

後回しにさせない

あと一歩でコンバージョンだったのに、ほかにやることがある、気が変わったなどの理由から、ユーザーに後回しにされてしまうこともあるでしょう。再度手続きをしてくれればいいのですが、そのまま離脱されてしまっては、コンバージョンの機会損失となってしまいます。

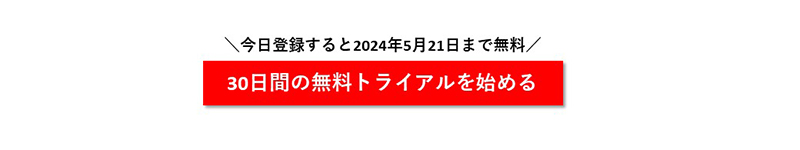

その場で購入やお申し込みをしてもらうには、後回しにさせないための工夫が必要です。「今すぐ」や「期間限定」などのタイミングワードを活用してユーザーを引きとめましょう。

お試しできることを伝える

無料のお試しができることは、慎重派のユーザーに対して利用や申し込みを促すのに効果的です。

すぐに金銭が発生しないことがわかれば「とりあえず試してみよう」とサービスの利用を促せます。お試し期間中にそのサービスが自身にあっているかも判断できるので、利用・申し込み後のミスマッチも防げるでしょう。

導入実績を伝える

食事をする店や、見たい映画など、何かを決める際にすでに他人から評価を得ているものを選んでしまうことはないですか?これは「社会的証明の原理」と呼ばれる心理原則によるものです。

人は、自分の判断より多数派が下した判断のほうが正しいと思ってしまうため、この心理原則をマイクロコピーに使うことでユーザーの行動を後押ししやすくなります。

たとえば、「○○○人が利用しています」など多くの人が使っていることをアピールすると、商品やサービスの実績や信頼性を伝えることができます。利用を検討しているユーザーには、それが安心材料となり、お申し込みや購入がしやすくなります。

また、以下のように導入しているクライアントを紹介することも安心感や信頼を得るのに効果的な方法です。

画像の引用元: 【メルカート】売上が上がる!クラウドECサイト構築プラットフォーム

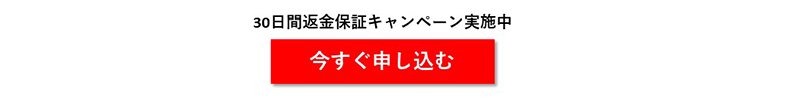

保証、アフターサービスがあることを伝える

利用したいと思っているユーザーの中には「続かなかったら、どうしよう」「あわなかったら、もったいない」など、心配事を抱えている方もいるでしょう。

そういったユーザーがいることを考慮し、保証やアフターサービスに関することをボタンの手間に記載すると、ユーザーが安心して利用開始することができます。

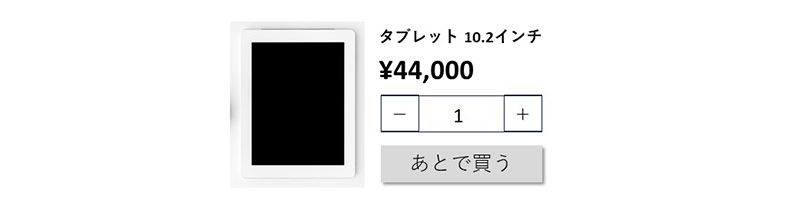

商品によっては「あとで買う」も有効

商品によっては十分な検討期間が必要で即決できないこともあるでしょう。じっくり考えたいユーザーのために、購入ボタンのほかに、あとで買うというボタンやお気に入りリストの導入も検討しましょう。

ユーザーが納得したうえで購入できるので、購入後の返品やクレームなどの減少にもつながるでしょう。

会員登録を後押しするマイクロコピー

新規会員を獲得したいという方に向けて、会員登録を促すマイクロコピーをご紹介します。

- その情報が必要な理由を伝える

- 会員登録をするメリットを伝える

- あとから登録情報が変えられることを伝える

- SNSに自動投稿しないことを伝える

会員登録を促す場合は、ユーザーの情報を要求するだけでなく、自社やサービスの情報を具体的に紹介することも検討しましょう。見ず知らずの人に自分の個人情報を渡すのは抵抗があるものです。ユーザーから信頼を得られなければ、マイクロコピーを活用しても会員登録をしてもらうのは難しいでしょう。

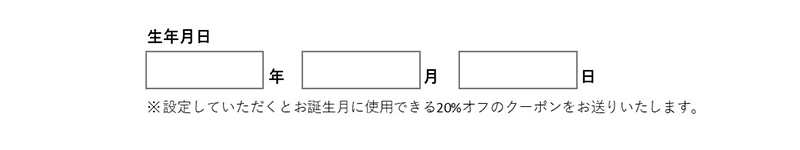

その情報が必要な理由を伝える

ユーザーの心理を考えると、できるだけ個人情報を渡したくないというのが本音です。登録時に商品やサービスとは関連性が低いと思われる情報の入力を要求する場合は、なぜその情報が必要なのかマイクロコピーで補足してあげると親切です。

補足を見て、ユーザーが納得すれば記入率が高まり、スムーズな登録につながります。

会員登録をするメリットを伝える

わざわざ会員登録をしなくても購入・利用ができるサイトの場合は、会員登録をするメリットを伝えることで登録を後押しできます。

会員登録をするメリットの一例

- 次回利用時に住所や決済情報の入力が省略できる

- バースデークーポンがもらえる

- シークレットセールに参加できる

- 配送状況を確認できる

- お気に入り機能が使える

- 注文履歴から簡単に再購入できる など

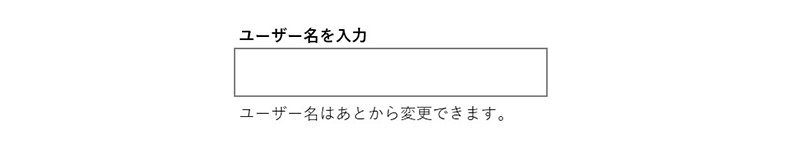

あとから登録情報が変えられることを伝える

アカウントを作る際にIDやユーザー名を決められずに登録を後回しにしてしまったことはないですか?ユーザーの頭を悩ませてしまうと登録時のハードルが高くなり、登録が断念されやすくなります。

以下のように登録後にIDや、ユーザー名の変更ができることを伝えると、気軽に登録しやすくなります。

SNSに自動投稿しないことを伝える

申し込みや購入をする際に、会員登録をせずにSNSのアカウント連携で利用できるケースもありますよね。

SNSのアカウント連携は便利ですが、サービスや商品によっては「SNSに自動投稿されたら嫌だな…」という懸念から利用を断念することも考えられます。以下のように自動投稿しないことを記載するとユーザーが安心して利用することができます。

医療や婚活などプライベートな情報を扱うサービスの場合、十分な配慮が必要です。プライバシーがきちんと守られることを伝えましょう。

メルマガ登録の際に使えるマイクロコピー

メルマガ登録を促すために使えるマイクロコピーをご紹介します。

- 登録して得られる価値を伝える

- 事前に配信頻度を伝える

- 登録後の完了画面でフォローを入れる

メルマガ登録を促すなら、メルマガ登録のCTAの設置場所もよく検討しましょう。ユーザーの行動の邪魔になる場所に設置するとネガティブな印象を与えてしまいます。

また、配信メールには解除リンクを記載することも忘れずに。配信を希望しないユーザーを引き止めても、こちらが望むいい結果にはなりません。

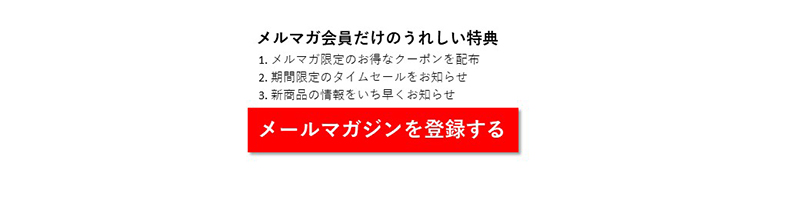

登録して得られる価値を伝える

メルマガの登録フォームでよく見られるのが「メルマガ登録はこちら」といったコピーです。登録できることはわかりますが、メルマガでどのような情報が得られるのかがイメージできず、ユーザーに登録を促すには魅力が不十分です。

以下は一例ですが、登録することで得られる情報や価値を伝えると、メルマガ登録の背中押しをすることができます。

事前に配信頻度を伝える

メルマガ登録が済んだとしてもユーザーの想定より配信頻度が多いと、迷惑メール扱いされて読んでもらえない可能性があります。メルマガを送付する側と受け取る側のミスマッチをなくすために、あらかじめ配信頻度を伝えておくことも大切です。

登録後の解除率が高いという場合は、ミスマッチが起きていないか考え、上記のような対応を検討しましょう。配信頻度について了承したユーザーなら、メールが届いても嫌な印象は持たれず、継続的に読んでもらえるでしょう。

登録後の完了画面でフォローを入れる

メルマガによってはメーラーの機能で迷惑メールに配信メールが振り分けられてしまうことがあります。ユーザーに確実に開封してもらえるように完了画面でフォローを入れるようにしましょう。

以下は一例ですが、登録後の確認を促すフォローテキストを完了画面に掲載すると、ユーザーに受信の確認を促すことができ、今後配信するメールが迷惑メールのフォルダに埋もれてしまうのを防げます。

▼確認を促すフォローテキストの例

メールマガジンのご登録ありがとうございました。先ほど、○○様宛に登録完了のメールをお送りしました。2~3分経ってもメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダにメールが振り分けられていないか念のためご確認ください。

スムーズな入力を促すマイクロコピー

入力フォームや検索窓など、ユーザーに入力を促すために使えるマイクロコピーをご紹介します。

- 検索窓に入力例を掲載する

- 必須項目は色+言葉で識別させる

- 記入例はフォームの外に記載する

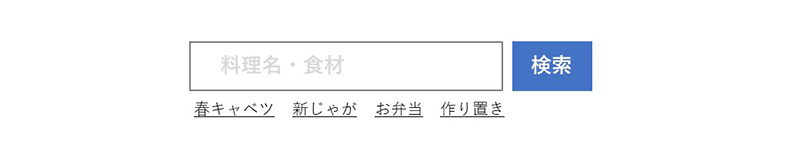

検索窓に入力例を掲載する

サイト内検索の利用率が低い場合は、検索窓に入力例を掲載して利用を促進しましょう。以下は一例ですが、検索キーワードをイメージできる言葉を検索窓に入れておくと、検索するイメージができ、ユーザーの利用を促せます。

検索窓の近くに、よく検索されているキーワードを掲載するのもサイト内の回遊を促すのに効果的です。

必須項目は色+言葉で識別させる

フォームの必須項目は色で識別させないようにしましょう。色の見え方は人によって異なります。日本人の場合、色覚異常とされる人は男性は20人に1人、女性は500人に1人の割合で存在します。

色で「必須」か「任意」か識別させる見せ方だと、人によっては誤って認識してしまい、入力エラーにつながってしまいます。色だけに頼ってユーザーに重要な情報を伝えるのは避けましょう。

以下のように色を変えて目立たせるのに加えて、テキストで「必須」と記載することでユーザビリティは大きく向上し、入力エラーを防ぐのに効果的です。

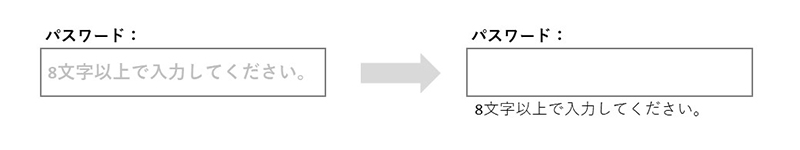

記入例はフォームの外に記載する

入力フォームのテキストボックスの中に薄いグレーの文字で入力例が書かれているケースもありますが、ユーザビリティの観点から、それは避けたほうがベターと言えます。

入力フォーム内にある入力例は、ユーザーが入力をし始めると消えてしまいます。ユーザーによっては、何を入力すればいいのかわからなくなってしまい、入力した情報を一度消して入力例を確認してから、再び入力するという手間が発生します。ユーザーにとっては大きなストレスとなります。

入力例を記載する場合は、以下のようにテキストボックスの外側に記載しましょう。こうすることで、ユーザーが入力している途中でも入力例を参考にすることができ、スムーズな入力がしやすいでしょう。

マイクロコピーを作る際の注意点

最後にマイクロコピーを作る際の注意点を6つご紹介します。

- マイクロコピーとリンク先の内容を一致させる

- ユーザーにあわせた言葉を使う

- 表記ゆれを防ぐ

- ユーザーの行動全体を見てライティングする

- リンク切れやシステムエラーが起きていないか確認する

- そもそも流入がなければコンバージョンにはつながらない

マイクロコピーとリンク先の内容を一致させる

マイクロコピーの内容と、ボタンをクリックした後のリンク先に相違があると、ユーザーに不信感を与えたり、離脱する原因になってしまいます。

たとえば、「今すぐ無料で読む」と記載があったのに、その次のページにログイン画面が表示されてしまうと、「登録しないと今すぐ読めないじゃん!だまされた」とユーザーに感じさせてしまいます。

登録が必要なら「今すぐ読む」とは言えません。マイクロコピーを作る際は、遷移後のページと整合性の取れた内容にすることを意識しましょう。

ユーザーにあわせた言葉を使う

マイクロコピーを作成する際は、ユーザーの状況や知識レベルにあった言葉を使うようにしましょう。

たとえば、美容室の予約をウェブ上でする場合、「お問い合わせ」という言葉よりも「空席確認・Web予約」という言葉にしたほうがユーザーがやりたい行動と一致した言葉になり、自然に行動を起こしやすくなるでしょう。

知識レベルに関してもユーザーにあわせた配慮が必要です。幅広い層が訪れるサイトなら、誰もが理解できるやさしい言葉を使ってください。小学生が対象など子ども向けのサイトの場合は、漢字を多用せず、ひらがなにする、ルビをふるといった工夫も必要です。

表記ゆれを防ぐ

マイクロコピーを作成する際は表記ゆれに注意です。たとえば、「サインイン」「ログイン」など表記が異なっている状態だと、「今まではサインインだったけど、ログインはまた違う何かなのか?」とユーザーを考えさせることになり、行動をストップさせる要因となります。

マイクロコピーを作成した後は、実際にユーザーになったつもりでサイト内を遷移してみて表記ゆれがないか確認しましょう。

ユーザーの行動全体を見てライティングする

マイクロコピーは、そのボタンだけを見て作成するのではなく、ユーザーがサイトに訪れてからコンバージョンするまでといった行動全体を見て作成しましょう。

ユーザーがどのような感情で行動しているのか、不安や懸念はないかなどイメージしてください。気になる引っ越し先があって不動産に問い合わせをしたいユーザーと、事故に巻き込まれて弁護士に依頼を検討しているユーザーとでは、同じ「お問い合わせ」でもマイクロコピーとしてボタン周辺に添えるテキストは変わってきますよね。

行動全体を見てユーザーに寄り添い、適切な言葉を選択しましょう。

リンク切れやシステムエラーが起きていないか確認する

マイクロコピーでスムーズにユーザーを誘導できたとしても、遷移先にリンク切れやエラーが発生していれば離脱の原因になってしまいます。事前にフォームのテストをしたり、購入してみたりするなど動作確認をしてからマイクロコピーの作成に着手しましょう。

マイクロコピーでは、リンク切れやエラーが起きたときのユーザーの気持ちまでカバーすることはできません。

そもそも流入がなければコンバージョンにはつながらない

マイクロコピーは、CV率の改善をする施策なので、流入自体が少なければマイクロコピーを改善する優先度は低いと言えます。まずは、広告やコンテンツ、SNSなど集客施策を行い、コンバージョンにつながる母数を増やすことを検討しましょう。

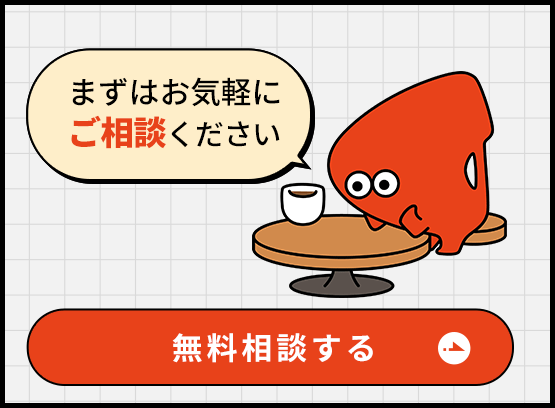

ウェブで成果を上げるならAtoJへおまかせ

マイクロコピーは、CV率を上げるために効果的な施策ですが、その1点のみでは成果を上げるには不十分です。より成果を上げられるサイトへと改善するためにサイト全体を見て改善できる箇所はないか調査・分析を行っていきましょう。もし、自社だけで調査・分析や、その後の施策の実施が難しい場合は外注の力を借りてみてはいかがでしょうか。

AtoJ(エートゥジェイ)は、サイト制作だけでなく、その後の運用・改善支援をトータルでサポートしています。これまでの支援実績は1,000社以上にのぼり、「お問い合わせを増やしたい」「集客を改善したい」などさまざまな課題を解決するために豊富なノウハウを蓄積しています。

以下は支援の一部ですが、マイクロコピーなど部分的な改善にとどまらず、集客からコンバージョンを促進する施策を一貫して行うことが可能です。

- 商材の興味喚起や、購入意欲を高める質の高いコンテンツ制作

- 広告から流入後のユーザーを顧客化するためのランディングページの改善

- コンバージョンを取りこぼさない入力フォームの改善

- ユーザーが迷いなく目的のページにたどり着ける導線へと見直し など

サイト全体を俯瞰し、多角的な視点での改善提案から施策実施後の効果検証まで弊社で行っていますので、PDCAを効率的にまわしてCV率を最適化していきます。現状のサイトに課題をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

あわせて読みたい

自然検索経由のセッションが9.2倍!サイト全体のグロースを目指すパートナーとしてAtoJを選んだ決め手とは?(株式会社エイトレッド)

まとめ

今回はマイクロコピーについてご紹介しました。ユーザーの気持ちに寄り添うマイクロコピーは、コンバージョンへの後押しができ、CV率の改善に効果を発揮します。

あと一歩のところでコンバージョンを取りこぼしているという方は、今回ご紹介した内容を参考にサイトを改善してみてはいかがでしょうか。

「マイクロコピー以外も改善したいけどノウハウがない」「そもそも集客がうまくいっていない」などサイト運営に課題をお持ちの方は 「お問い合わせ」 からお気軽にご相談ください。課題解決のためにサポートいたします。

もっと知りたい!

続けてお読みください