エートゥジェイでは、事業の一つの柱としてコンテンツマーケティング支援を行っており、コンテンツに関するさまざまなご相談やお問い合わせをいただいております。

その中で、よく引き合いがある一つが、マンガに関するものです。

マンガ(漫画)はキャッチーで、閲覧者の興味を引き、わかりやすく内容を伝えることができる優れたコンテンツ形態であり、昨今はビジネスの領域でも活用されるようになってきました。

WebサイトやLP(ランディングページ)、メルマガ、バナー広告、チラシ、パンフレット(小冊子)など、さまざまな媒体で活用できるところも魅力です。

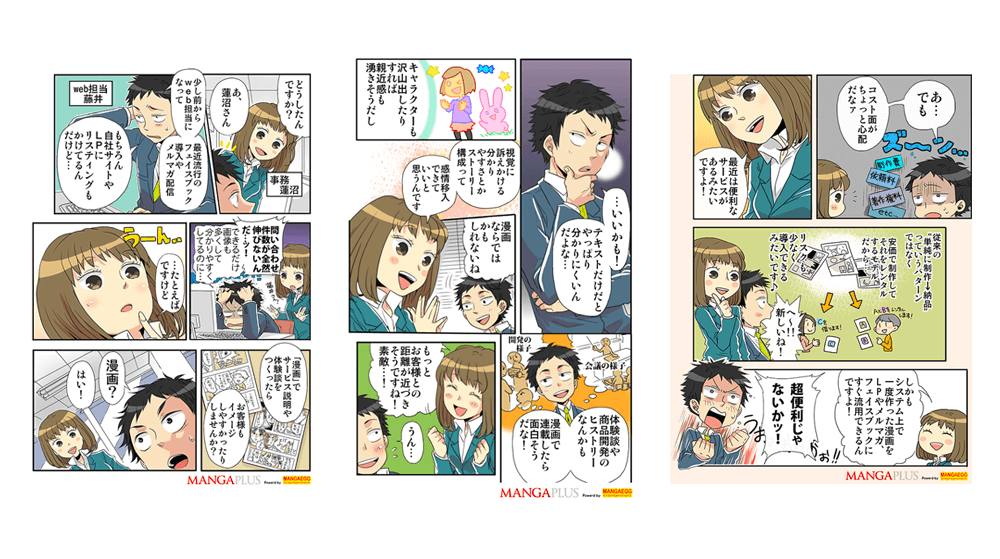

弊社では、「 MANGAPLUS(マンガプラス) 」というサービスを展開しており、これを含むマンガコンテンツのソリューションを、企業様の課題に合わせて提案・提供しています。

今回は、そうした中で得た知見や事例を紹介します。皆さまの課題解決の一助となれば幸いです。OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

マンガの興味喚起、内容のわかりやすさはビジネス活用でも有効

漫画はわたしたちが子供の頃から慣れ親しんできたコンテンツ。

その特徴も実感としてご存じかと思いますが、主なところで、以下のようなものがあります。

- 目を引く。興味を喚起する。

- 言葉だけで伝えるより内容を理解しやすい。

- 文字コンテンツより記憶に残りやすい。

ビジネスにおけるマンガコンテンツ活用の際にも、こうした特徴が利点となります。

「漫画は娯楽」という意識が強いとBtoC領域に限った話と思われるかもしれませんが、BtoCに限らずBtoBでも有効で、現在、ビジネス分野でもよく漫画をみかけるようになっています。

では、マンガはビジネスでどう活用できるでしょう。

以下のような要望や課題へのソリューションとしての活用は代表的と言えるでしょう。

- 興味・関心を引きたい、集客したい

- 自社の商品やサービスがわかりにくい

興味・関心を引きたい、集客したい

漫画の特徴でまず注目したいのは取っつきやすさ。

SNSでバズるマンガなどは最たる例ですが、やはり視覚的に訴えるため、潜在層の注意を引いて認知を促すことなどは得意の形態と言え、プロモーションなどでも効果を発揮します。

Web展開が想定される場合は多いですが、リアルでも有効です。

例えば、新聞折込チラシやパンフレットなどの冊子、説明書などさまざまな媒体でひと役買うでしょう。

自社の商品やサービスがわかりにくい

ビジネス分野で、多くの情報は言葉やテキストで伝えられますが、それでは伝わりにくい場合があります。

実態のないサービスなどは説明しにくいものですし、専門用語が飛び交い情報が詰め込まれた文章が読者を選んでしまうことは往々にしてあるでしょう。

それでターゲットの離脱を招いてしまうのであれば解消したいところです。

マンガは内容がすっと頭に入ってきますので、文字で説明しづらい商材・サービスを扱っている企業様の施策に向いていると言えるでしょう。

「ウチの商材に合わない」などと、マンガ活用を取り得る打ち手から除外していませんか?そう言わずに一度考えてみてください。

既存施策の課題を克服するカギが含まれているかもしれません。

たしかに商材やブランドイメージとの相性を留意する必要はありますが、そうした思い込みのために、効果が見込めるのに施策自体が検討されていないということは多いのです。

加えて、慣習や思い込みを打ち破る意外性やインパクトもマンガ活用の効果のひとつですから、逆手にとって競合との差別化することもできるでしょう。

自社の強みの理解を促進。ユーザーを活性化。好評で拡大展開も――マンガ活用事例

実際にエートゥジェイがお手伝いさせていただいた中から、代表的な事例を5つ紹介します。

マンガ活用施策の効果や、施策に至った経緯や考え方などは参考になると思います。

- 【事例1】オート関連サービス企業 [マンガ広告、マンガLP]

- 【事例2】年金を取り扱う組織 [マンガチラシ]

- 【事例3】銀行業関連サービス提供企業 [マンガパンフレット]

- 【事例4】ハウスメーカー [ホームページ(会員向けサイト)へのマンガ掲載]

- 【事例5】クレジットカード関連企業 [メルマガへのマンガ掲載、マンガLP]

【事例1】オート関連サービス企業 [マンガ広告、マンガLP]

A社様は、広告でさまざまな手法を試していましたが、手法がマンネリ化し、A/Bテストで効果的な手法を見極めようにも、コピーのパターンなどでは有意差が出にくいという状態に陥っていました。

そこでマンガで、ユーザーが問い合わせを躊躇する原因を解消する内容を展開。

ディスプレイ広告のバナーにマンガキャラクターを採用し、誘導先のLPで詳しいマンガコンテンツを読める形にして、CTRが約1.5倍になりました。

A/Bテストで差が出にくいというのはよくあることです。コピーを変えれば違う結果は出ますが、有意差はなかなかわかりません。

本ケースでは、形態の異なるマンガを使うことで、文章の細かい違いに囚われずに大きな成果につなげました。

このように既存のものから大きな変化を打ち出したい時にもマンガは有効でしょう。

【事例2】年金を取り扱う組織 [マンガチラシ]

この組織では、毎年数千万円かけて、県内の全新聞紙へ年金に関する折込チラシを入れていましたが、レスポンス(チラシについたハガキによる資料請求)は少ないまま横ばいの状況でした。

そこで、難解で取っつきにくい内容をマンガで案内したチラシを制作。レスポンスは昨年対比で約140%になりました。

役所への申請や手続きなどは、対象者にとって面倒なものです。

年金などはその代表例。各種タイプと加入資格から節税対策まで、複雑で理解するのが大変です。

マンガの取っつきやすさがうまくマッチして成果につながった好例と言えます。

【事例3】銀行業関連サービス提供企業 [マンガパンフレット]

ある決済手段に関わるサービスを展開されているB社様は、銀行員を通してサービスを普及させたいとお考えでした。

この決済手段が便利なのに知られておらず、全国の銀行員に知ってもらえばサービスが普及すると考えられたためです。

そこで認知向上と理解促進を図るために、営業ツールとしてパンフレットを制作。

マンガでわかりやすくその利便性を解説する内容で、立場や場面に合わせて複数用意するなど理解が深まるよう工夫しました。

自社の商品やサービスには必ず打ち出したい強みがあるものです。

「知ってもらえさえすれば、良さがわかるのに……」とお考えの企業様は多いでしょう。

本ケースはその強みを伝える目的の施策である点で、どの企業様にも当てはまること思います。

本施策では、初回の試行が好評だったため、複数のパターンを用意するという経緯を経ており、銀行員の理解促進につながり、さらに、営業時もスムーズに説明できるようになりました。

【事例4】ハウスメーカー [ホームページ(会員向けサイト)へのマンガ掲載]

高価格帯の注文住宅を販売するC社様は、購入者(オーナー)からの紹介制度を推進して顧客を獲得していましたが、制度を利用してもらえないという課題を抱えていました。

アンケートをとったところ、「どう利用すれば良いか(タイミングや方法など)わからない」とオーナーが感じていることがわかったため、案内するマンガコンテンツをオーナー向け会員サイトで展開。

「出産時」「2世帯住宅への移行」「実家の建て替え」などといったケースごとの制度利用や家族への紹介のメリットなどを伝え、利用シーンを疑似体験できるようなマンガを作成しました。

「イメージを喚起しやすい」「自分事としてとらえやすい」というのも、マンガの重要な特徴です。

本ケースは、アンケートで問題を特定してマンガで解消するという手法の戦略性も見逃せません。事例3同様、初回で好評を得て、利用シーンに合わせたパターンを追加展開するに至りました。

【事例5】クレジットカード関連企業 [メルマガへのマンガ掲載、マンガLP]

D社様は毎月カード会員にメルマガ配信していましたが、キャンペーンやサービスの訴求だけになって内容がマンネリ化していました。

その打開のためにマンガコンテンツを導入。ターゲットを意識したキャラクター(家族)を設定し、シーズンイベントに合わせたストーリーでサービスに連動させた内容を展開しました。(GW前後に、GWの過剰出費をリボ払いにつなげるなど。)マンガの続きを掲載したLPやWebサイトへ誘導するなど工夫も。

メルマガの開封率増加やLPなどWebへの誘導、ひいてはユーザーの活性化は、マーケティング施策における重要なKPI。

本ケースのように、既存コンテンツの課題の解決策としてマンガを活用することは、手詰まりになった施策の改善策として一考の価値があるものです。

なお、本施策では、メルマガの件名に「マンガ」という文言を入れることで開封率を上げています。

ユーザーファーストであることを忘れず、戦略的な施策を

いかがでしょう、ここまでに述べてきたケースに、自社の課題解決につながるポイントがありませんでしたか?

改めて、ぜひ一度、マンガ活用について検討してみてください。

最後に、マンガ制作やマンガ活用施策で、気をつけている点をまとめてみます。ご検討・ご相談の際にご参考ください。

- まずはユーザー第一!

- マンガコンテンツを作ることが目的ではない!

まずはユーザー第一!

コンテンツで伝えたいことはいろいろあるものですが、それらをすべて盛り込んでマンガとして面白くなくなってしまっては本末転倒です。

たとえば、文字を詰め込みすぎてはマンガの利点は損なわれます。

そもそもマンガを採用する理由は「ユーザーファーストであるため」であるという認識を持つことが大切です。現在であれば、スマホ閲覧を前提にレイアウトを考えることもその一つです。

マンガコンテンツを作ることが目的ではない!

ここまでの内容をひっくり返すようですが、ビジネスにおけるマンガ活用は、基本的に効果を上げることが目的で、マンガ制作が目的ではありません。

したがって、ターゲットや扱うテーマとの相性を見極め、戦略的に「刺さる」施策を目指します。

たとえば、内容によっては、全部をマンガにするのではなく、表やキャプチャーを挿入するなど工夫を施すことで、理解を促進し、高い効果を狙えるでしょう。

マンガと一言で言っても、テーマやターゲットに合わせたさまざまな手法が可能なのです。

逆に、マンガ活用が目的化してしまうと、成果が出ない事態に陥りかねません。

こうした認識に立てれば、マンガが、Webページ、メルマガ、バナー、チラシ、パンフレット、説明書など、戦略に合わせて横断的に活用しやすいという利点なども活きてくるでしょう。

ビジネスへのマンガ活用の有効性はおわかりいただけたでしょうか? ご興味をお持ちいただけましたら、「 MANGAPLUS(マンガプラス)」のお問い合わせフォーム からお電話でぜひご連絡ください。

マンガを含むコンテンツ施策を検討されているご担当者様も、お気軽に エートゥジェイのお問い合わせフォーム からお電話でご相談ください。